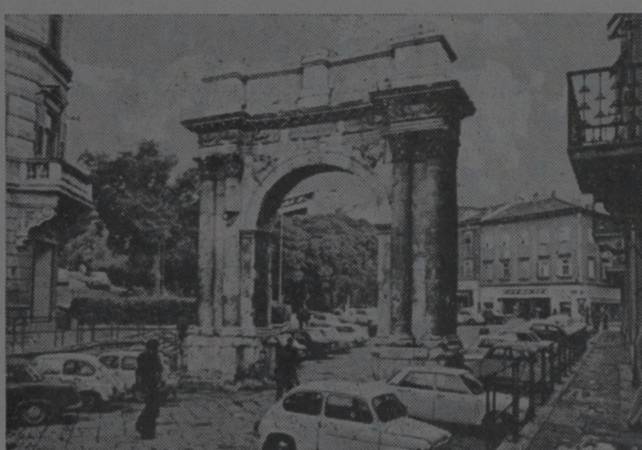

La Porta Aurea di Pola Salvia Postuma Sergi de sua pecunia: l'arco - Sergio Zuccoli - foto

- foto

Didascalia: L'Arco dei Sergi assediato oggi dalle automobili

L'Arco dei Sergi è uno dei più gentili monumenti funebri dell'epoca romana. Eretto intorno al primo cinquantennio dell'ultimo secolo a. C. eterna nella nostra città la passata grandezza della gente Sergia, patrizia d'origine, e discendente dal troiano Sergesto, che fu uno dei compagni di Enea nel suo viaggio in Italia. Per l'eleganza della forma, per la ricchezza decorativa e per la finezza del lavoro, fin dai primi tempi della Rinascenza fu studiato e ammirato da uomini come il Buonarroti ed il Sangallo, fu disegnato nelle opere di Fra Giocondo e del Serlio, e negli scritti del '600 è già chiamato «Porta Aurea». Il monumento è alto 8,50 m e la larghezza del suo fornice misura 4,20 m; quattro mezze colonne scannellate a capitelli corinzi, abbinate ai fianchi dell'arco sostengono la trabeazione, sulla cui sommità si elevano tre piedestalli che un tempo sostenevano le statue di L. Sergius e C. Sergius che furono duumviri edili, e poi cli una L. Sergius Lepidus, che fu edile ed anche tribuno militare della 29-ma legione vittoriosa in Sicilià contro Sesto Pompeo e ad Azio nella battaglia combattuta contro Marco Antonio (31 a. C.). Nella parte centrale dell'epistilio, tra leggiadre corone di quercia e di due vittorie alate su bighe affrontate, spicca l'iscrizione dedicatoria «Salvia Postuma Sergi de sua pecunia». Il nome cioè della donna che col suo denaro eresse l'arco in memoria di quei membri della famiglia che maggiormente si distinsero nelle cariche civili e militari. Sulle facciate dell'arco s'intrecciano festoni di frutta e delfini; nel sott'arco una magnifico fregio, in cui i tralci di vite con grappoli d'uva s'intrecciano con infinita grazia a foglie d'acanto. Alla sommità del sott'arco spicca il bassorilievo simbolico dell'aquila che morde una serpe. Ma il fregio che maggiormente attrae, è quello della trabeazione: su uno sviluppo di m 5 per cm 60, 119 armi usate dai legionari di quel tempo, ottimamente scolpite in rilievo, lo adornano. Numerosi gli elmi e gli scudi. nei quali si distinguono i clipei rotondi muniti d'umbone conico — che serviva a sviare le frecce nemiche — le pelte, o scudi lunati, gli ancittà o scudi oblunghi, ed infine altre varietà di scudi quadrilateri. Numerose appaiono le corazze difensive del busto, e poi le loriche, i pectoralia ed i lumeralia; si distinguono diverse insegne militari in uso presso i romani antichissimi, che ín un primo tempo consistevano in un fastello di sarmenti appesi in cima ad una pertica, e poi le insegne chiamate bandiere e vessilli. Nel fregio traviamo ricordata anche l'aquila legionaria, che da Mario in poi sarà l'unica insegna delle legioni romane. Fra le armi offensive sono scolpiti i pili — specie di giavellotti cne le ranterie lanciavano sui nemico prima di venire alle armi corte — e poi gli archi con le rispettive frecce e faretre, i gladi, le sicas e l'ensie falcatus, lama ricurva questa con impugnatura quadra, infine i martelli d'arme e le dolabre che erano le ascie di ferro usate dai marinai romani negli arrembaggi, A difesa del braccio armato, vediamo scolpito nel fregio il guantone e — per indicare nel campo (praetorium) lo spazio sacro — il lituo o bastone augurale che era impugnato dal sacerdote. Troviamo ancora, scolpite nella trabeazione dell'Arco dei Sergi, due classi di strumenti musicali suonati rispettivamente dai buccinatores e dai cornicines che davano il segnale di attacco e per ultimo l'aplustre. ornamento poppiero in uso sulle navi da guerra di tutte le marine dell'antichità il quale, strappato alla nave nemica, era simbolo di vittoria navale.

Dopo l'abbattimento delle mura urbane e la trasformazione degli spazi di terreno rimasti liberi ìn orti, l'Arco dei Sergi rimase con la base interrata. Si pensò allora di proteggerlo costruendovi attorno una muraglia rettangolare, recintata da una grata lanceolata di ferro che lo imprigionò fino al 5 novembre 1918. In quel giorno la cittadinanza esultante abbatteva la gabbia e gettava sotto l'arco un ponte di legno, sul quale sfilarono i gloriosi fanti della III Armata. A riportarlo al suo livello originario pensarono i marinai della base navale, guidati dall'infaticabile architetto Girini, auspice l'ammiraglio Umberto Cagni che, nel 1919, volle ridare ai monumenti palesi e alla città l'aspetto che le vicende della lunga storia avevano cancellato.

Sergio Zuccoli